«Я люблю, когда все пошарпано, незалакировано и негламурненько». Вместе с «Мобильной библиотекой МТС» попросили культуролога и журналиста Максима Жбанкова рассказать о своих любимых книгах.

«КАЗАЛОСЬ, ВСЯ ПЛАНЕТА СЯДЕТ НА “ХАРЛЕИ” И ПОКАТИТ В СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»

– Я очень люблю 60-е, потому что, на мой взгляд, именно тогда случилось все главное в культуре ХХ века. Для меня это отличный опыт радикальной культурной революции. Разрушение всех тех конвенций, по которым обычно живет правильное общество.

Почему я об этом говорю? Потому что я слишком долго жил в этом «правильном» обществе. Весь мой опыт гражданина Советского Союза был опытом определенных договоренностей и работы в разрешенных режимах. И вот в этой ситуации социальной несвободы музыка была, наверное, главным ресурсом диссидентства, такого альтернативного ощущения мира. У тебя были магнитофонные кассеты, на которые были записаны первые альбомы The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple. Ты приходил домой, включал эти кассеты, а через них шла совсем другая история, другая волна. Ты настраивался на эту музыку, как на радио, и это радио потом начинало «жить тебя». До того как я начал читать самиздат и радикально политически мыслить, я получил первую инъекцию антисоветского воспитания – и это был рок-н-ролл. Это была волна совершенно других вайбов, потому что под такую музыку хотелось жить совсем иначе, и иногда это даже получалось.

Я не устаю удивляться 60-м и находить в них что-то новое, притом что электрическую музыку я слушаю с 1970 года. Я туда возвращаюсь и нахожу то, что было пропущено прежде: неизвестных авторов, забытые альбомы, непрочитанную литературу и непросмотренное кино. Я удивляюсь тому, насколько эта эпоха позволяет до сих пор себе удивляться и позволяет себя любить.

60-е – это отличное время последнего глобального романтизма, последняя эпоха великих иллюзий. В СССР поверили, что к 1980 году построят коммунизм, и советские граждане думали, что наконец-то простились с тоталитаризмом и дальше будет демократия. Когда все запели про туман и запах тайги, когда начали появляться советские поп-культурные экранные хиты вроде «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки», когда появились первые гитарные советские банды, которые тут же нарядили в костюмчики и назвали ВИА, когда возникла новая литература (как, скажем, Василий Аксенов)…

Иными словами, это было время обольщений и больших надежд для той страны, которая тогда была моей, а в глобальном плане это была попытка радикальной перезагрузки мозгов. Когда масса людей вдруг искренне поверила, что если чувак носит джинсы и длинные волосы, слушает Джими Хендрикса, то он не может быть плохим, не может быть лохом. Все главное с ним уже случилось. У него есть правильная энергетика, он в своей жизни все понял, и этого было достаточно.

Это была идея джинсового парадайза. Когда казалось, что еще минута – и все планета сядет на «Харлеи», включит The Byrds и покатит по дороге к своему счастливому завтра. Вера в то, что свободный секс и пара правильных косяков смогут вставить тебе мозги так, что ты станешь счастливым на всю оставшуюся жизнь. Дурацкая идея на самом деле. И, чтобы это понять, нужно было через этот сумасшедший парадайз пройти. Понять, что после джинсовых 60-х есть 70-е и 80-е, и с ними тоже надо как-то договариваться. Это пора обольстительных иллюзий, она удивительно прекрасна в своей бредовой и счастливой уверенности в том, что самое главное в жизни – это не правильная прописка, а эффективный саундтрек.

60-е прошили всю планету новыми глобальными кодами, они изобрели новый язык неформатной культуры, на котором мы можем до сих пор говорить и будем друг другу понятны. 60-е все поставили на голову и показали, что это классно.

Книжка американского продюсера Джо Бойда «Белые велосипеды: как делали музыку в 60-е» мне очень интересна, потому что это взгляд инсайдера на эпоху. Бойд не изобретал рок-н-ролл, он его собирал как конструктор, он техник смыслов. Я никогда не верю тому, что говорят о музыке музыканты. Они всегда врут.

Поэтому, когда мне нужен будет ранний Джими Хендрикс, я не буду читать его интервью и мемуары. Я просто поставлю Джими Хендрикса. А когда мне нужно понять, как была устроена тогда музыкальная жизнь, я обращаюсь к тому, кто был тогда достаточно трезв, чтобы знать, как она организовывалась.

В данном случае Джо Бойд не просто инсайдер, а человек, который отвечает за массу ярких событий, произошедших в то время. Это все очень интересно хотя бы потому, что, читая все эти вещи, ты понимаешь, что они больше никогда не повторятся.

«ОН ПОКАЗЫВАЕТ, КАК МОЖНО ОТЖИГАТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

В текстах, которые я люблю, мне интереснее всего две вещи – это яркость стиля и небанальность идеи. В этом плане Валентин Акудович (и, в частности, его книга «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека») абсолютно прекрасен как один из немногочисленных у нас мастеров интеллектуального стендапа.

Есть несколько персонажей на всю страну: Валентин Акудович, Игорь Бабков, Владимир Мацкевич – и, пожалуй, всё. Это люди, которые красиво, талантливо, фантастически убедительно и драйвово мыслят вслух. Когда слушаешь любого из них, видишь, как у тебя на глазах формируется идея, как развивается мысль. Это, наверное, одно из лучших проявлений свободы – возможность независимого, энергичного суждения.

Акудович прекрасен в силу своей неправильности. Не философ по образованию, он практикующий философ. Но однажды подумал, что раз он как бы философ, то нужно написать философскую книгу. В результате возникла «Кніга пра Нішто».

Акудович почему-то тогда решил – правда, вовремя опомнился, – что он хорош, когда играет по чужим правилам, пользуется чужими мыслями. На мой взгляд, все точно наоборот. Он значим, когда без оглядки отдается потоку собственного суждения, когда действует поперек традиции, вопреки существующим конвенциям и преодолевает все те штампы, шаблоны, которые мы привыкли связывать с академическим философствованием.

Акудович – беззаконный мыслитель. Человек с открытым сознанием и удивительной энергетикой вольного суждения. И он прекрасен тем – как и Бабков, – что обозначил новые измерения белорусскости. Помог избавиться от этого вульгарного банального ореола деревенскости, от провинциальности. Та энергия письма и речи, которая есть у Акудовича, помогла мне полюбить свою страну и язык так, как никто ни до, ни после него.

Это прекрасная энергетика интеллектуального вызова, энергетика 90-х, когда сформировалась первая генерация белорусского независимого мышления, когда отстраивали практически с нуля для себя и интеллектуальную традицию, и активный словарь, и матрицу мышления. И, самое главное, отношение к своему, как выразился Мартинович, «халоднаму выраю». К этой чужой батьковщине, с которой трудно вместе, но без которой, как выясняется, никак нельзя.

Поэтому Акудович – это стартовая точка знакомства с современной белорусской ситуацией. То белорусское письмо, которое не стыдно любить. Более того, на которое подсаживаешься очень сильно. Я думаю, что, если бы не было Акудовича, наверное, не было бы и половины моих текстов, написанных за последние 10 лет. А еще он хороший интеллектуальный провокатор. Он показывает, как можно отжигать здесь и сейчас.

«Я БЫ, НАВЕРНОЕ, ХОТЕЛ СТАТЬ МОЛОДЫМ ПЕЛЕВИНЫМ»

Я люблю раннего Пелевина, его «Истории и рассказы». Сейчас он уже не тот, а тогда был прекрасен, как и сами 90-е. Когда была ситуация такой глобальной ломки канона, радикальной перезагрузки, разбора прежних смысловых конструкций. И вот он в своих ранних текстах, когда еще учился быть Пелевиным, эти фишки для себя очень четко уловил. Вот этот дух растрепанного, неотформатированного, шизоидного времени, где в одном котле варились Брежнев, Кастанеда, Никита Михалков, Боб Гребенщиков, Боуи, трэш-кино из Нью-Йорка и прочий безумный шлак. Это все было в очень крутом замесе, и ранний Пелевин был столь же полифоничным, столь же неоднозначным, столь же прекрасно шизоидным, как и то время. Абсолютно точным слепком эпохи.

Я помню, как на Калининском проспекте в Москве стояли лотки с книгами. Возле одного из них стоят два обкуренных парня. Мимо проходят люди, а они кричат: «Покупайте “Чапаева и Пустоту”! Я Чапаев, а вот этот – Пустота!» Это был очень важный, в синхрон с общим настроением времени, момент. Вот у Гребенщикова он случился где-то в середине 80-х. Тогда каждый его новый диск был крайне важен как актуальный вайб эпохи. А в 90-е вот таким гуру-клоуном, бродячим мастером новых смыслов стал Пелевин. А потом просто время сменилось. Он научился быть Пелевиным и в какой-то момент кончился как экспериментатор, как мастер открытых смыслов. В ранних его текстах, в его маленьких вещах чувствуется, что автор пишет и ему в кайф. Это то, что подделать невозможно. Заразная штука, потому что ты сам начинаешь искрить в ответ. А потом это ушло. Не знаю почему.

Я вообще люблю начало, люблю дебютное кино. Мне нравится, когда человек стартует, потому что он еще не знает, что будет потом. Он разгоняется и в первые свои тексты вбивает все, что пережил, понял, прочитал до того. Это выброс энергии, максимальной креативной концентрации. Здорово. Все, что будет потом, – уже продолжение истории, продвижение тележки по рельсам. А на старте она еще не попала в колею.

Не люблю говорить о книжках с точки зрения разбора их конструкций. Мне всегда интересно в книгах то же, что я ищу в музыке: чистота чувства, яркость восприятия и активность словаря. Для меня ранний Пелевин – это такой уличный панк-рок от крайне образованного человека. В свое время говорили, что «Аквариум» – музыка для людей с высшим образованием. Мне кажется, что Пелевин в данном случае – для людей, которые пережили собственное высшее образование и нашли в себе мужество жить дальше.

В 90-е высшее образование и вообще образованность не значили практически ничего. Потому что вся прежняя иерархия ценностей, все карьерные лифты и механизмы успеха разом обнулились. И возникает такая штука, когда все твои привычные сценарии сдохли. И у тебя есть только ты. То, чем ты когда-то загрузился: музыка, которую ты любишь, те ушибы, синяки, траблы, которыми ты загрузился, личные травмы, собственное понимание шизоидности этой ситуации и осознание того, что от нее никуда не убежать. Вот в этом бредовом, сдвинутом, сумасшедшем мире ты начинаешь для себя выстраивать какие-то линии поведения. Не оправдывая его, а признавая как факт. Так вот: Пелевин – это человек, который учится жить с окружающим бредом. В каком-то смысле это такой мазохистский поиск жизненной стратегии. Потому что Пелевин – и в этом его сила – в лучших своих текстах маркирует реальность так, как этого не делает никто. Брутальная реальность постсоветского бюрократизированного заидеологизированного отформатированного мира открывается какими-то невероятными сквозняками смысла.

Я понял, почему мне это нравится: это опыт иного. В том поле, где иное не было допустимо вообще, ранний Пелевин был отличным игроком. Очень редко бывает такое, что я кому-то завидую. Но думаю, что если бы я перестал косить под Александра Гениса и задумался бы о каких-то других ориентирах, я бы, наверное, хотел стать молодым Пелевиным. Я не знал, что можно видеть и чувствовать реальность так. Он меня всегда пробивал не на уровне концепта, а на уровне чувств.

«ХУЛИГАН КАКОЙ-ТО. НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК»

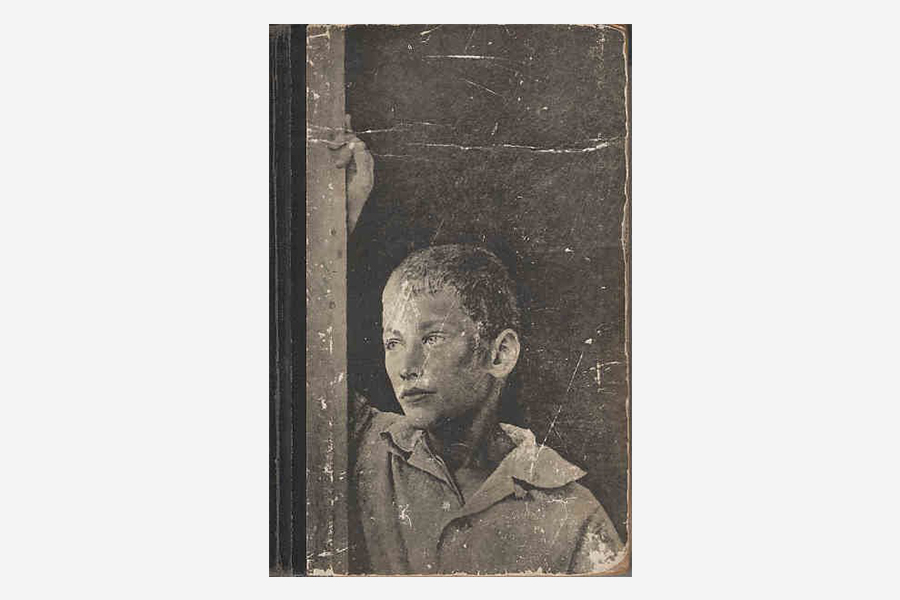

На обложке книги Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», которую я читал в отрочестве, была просто картинка. Ни названия, ни фамилии автора. Только репродукция американского художника Эндрю Уайета.

Нужно было жить в Советском Союзе, чтобы понять, насколько это было по тем временам дерзкое дизайнерское решение. Таких книжек у нас просто не бывало.

Мне очень повезло с Сэлинджером, потому что я прочитал его как раз тогда, когда его и надо читать. Мне было лет 13-14. У мамы стоял шкаф, где были хорошие редкие книжки. Я туда залез и вытянул «Над пропастью во ржи». Наткнулся на эту картинку, потом открыл книгу. Она была в отличном переводе Риты Райт-Ковалевой: фантастически легкий язык, абсолютно узнаваемый настрой. И вот этот опыт такого катастрофически прекрасного переживания молодой безнадеги настолько лег на сердце! Притом что похожего у нас с этим чуваком не было абсолютно ничего.

Потому что я был нормальным советским мальчиком, мы читали все эти правильные книги, говорили правильные слова. А эта книжка была про абсолютно свободного чувака, который занимается абсолютно непонятными для советского подростка вещами: бросает школу, ночью едет куда-то, сам заселяется в гостиницу, вызывает к себе ночную девочку, идет в бар и напивается, болтается в каком-то странном кабаке и идет танцевать с девочкой, чтобы со скандалом кинуть ее посреди танцпола и уйти. То есть вообще какой-то опыт асоциального поведения, хулиган какой-то, не наш человек. Но это настолько прекрасно, настолько тонко и точно. В этой неправильности столько поэзии, удивительного обаяния жизни, это настолько фантастично!

Вы замечали, что по жанру это идеальная рождественская история? Герой едет в Нью-Йорк в рождественские каникулы. Это поле пустоты, пробел в общих ритуалах и правилах. Когда из школы выперли, но в следующую еще не поступил, когда занятия вроде кончились, но еще не начались, когда все прежние связки порваны, а новые еще не сформировались. Прелесть этой книжки – показать неопределенность и открытость возможностей. Чем старше ты становишься, тем меньше у тебя в жизни опций. Ты определяешься с местом, где ты живешь, с человеком, который с тобой рядом, с набором обязанностей, за которые тебе платят, в какой-то степени с согласием или несогласием с реальностью. А тут пока возможно все. Для меня этот сюжет важен как рассказ о радикальном обнулении жизненного опыта.

На самом деле эта история очень добрая и тонкая именно потому, что она ни на чем не настаивает и ничего от тебя не требует. Это просто опыт погружения в ситуацию неопределенности и открытости. И, значит, не нужно бояться собственной сложности, своих тараканов, растерянности, своей печали и меланхолии. Потому что это все – ты. Более того, возможно, это и есть самый главный ты, когда тебя никто не видит, никто не стоит и не направляет. Когда реальность просто взяла тайм-аут.

«КУЛЬТУРОЙ НЕ НАДО РУКОВОДИТЬ. ЕЕ НУЖНО ПРОСТО ОТПУСТИТЬ»

Я люблю умное письмо о культуре, которое не стремится быть правильным и не хочет соответствовать определенным правилам. С этой точки зрения я не люблю исследования культуры, мне нравятся, скорее, комментарии, попытки неравнодушного, субъективного и личностного ее понимания. Поэтому я очень люблю книжки Александра Гениса, поэтому мне был интересен Джо Бойд, поэтому мне также интересен Джон Сибрук, «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры». Он, на мой взгляд, делает очень важные вещи. Он журналист и культурный активист, он искренне вовлечен в культурный порядок и получает удовольствие от глубинного дайвинга в эту среду. Он позволяет другим понять, что происходит.

То, что я всегда ценил в культурной аналитике (которой у нас практически нет), – это умение освоить материал и объяснить его ярко, понятно, выразительно, энергично, точно. Сибрук пишет об идее культурного плюрализма, которая приходит на смену вертикали культурных ценностей и жестко авторитарному программированию сознания общества. Мне кажется, его идеи очень важны, особенно у нас, потому что абсолютное большинство людей в Беларуси по-прежнему мыслит в категориях вертикали ценностей. И начинают говорить примерно так: «Вот у нас люди забыли высшие идеалы, они не ценят безусловных авторитетов, нам нужна вера в идеалы». То есть, по сути, самые активные и разумные люди, которые делают культуру, подходят к ней как к машине манипуляций, как к программированию людей и исправлению их мозгов. На самом деле все ровным счетом наоборот. Нормальная жизнь культуры – это сделать так, чтобы культура сама жила и существовала, ее нужно просто отпустить. Ею не надо руководить, ее не надо строить, ей надо просто дать ту площадку, где она может расти сама по себе, не опасаясь очередного бульдозера, который срежет ее под ноль.

Сибрук, на мой взгляд, отличный ключ к пониманию перспектив существования белорусской культуры, которая нуждается не в режиссерах, капитанах и менеджерах, а просто в том, чтобы ее не трогали и позволили расти, оформиться ей так, как она сама сумеет, вопреки планам и схемам. И Сибрук говорит об очень важных вещах: на самом деле реальные механизмы нашего взаимодействия с культурой строятся сейчас, скорее, на личном выборе, на эмоциональном созвучии. На каком-то внутреннем согласии того, что в тебе уже есть, с тем, что предлагают. И в данном случае потребительская правда, правда твоего собственного личного выбора оказывается с точки зрения культурной значимости более важной, чем та сверхидея, которую, как считает автор очередной книги, ты обязан воспринять, усвоить, облиться слезами перед ее лицом и дальше жить исключительно в ее свете. Фактически это отказ от директивного управления культурными процессами.

Внимательно почитав Джона Сибрука, как мне кажется, мы избавимся от множества иллюзий. Я бы, к примеру, в обязательном порядке сделал эту книжку настольной для всех сотрудников Минкульта. Я думаю, они для себя узнали бы много нового и интересного. Это избавило бы и нас, и их от массы неприятных ситуаций и непредвиденных вещей.

«ЭТО ОПЫТ НЕВЕРОЯТНОГО ВИЗУАЛЬНОГО КАЙФА»

Грамотный графический роман, сложный комикс – это длинная история с многоплановым сюжетом, проработанными героями, с внутренней психологической подкладкой. Принцип организации комикса в том, что ты читаешь картинку за картинкой. Есть определенная последовательность визуала. А комикс – это не просто визуал, а еще и блок с определенной текстовой строчкой, ты идешь в конкретной последовательности картинок и получаешь одно послание за другим.

Графический роман Фрэнка Миллера «Город грехов» для меня, пожалуй, лучший из комиксов всех времен и народов.

Прежде всего они черно-белые. И если появляется цвет, то это, скорее, как смысловой акцент. Каждый кадр максимально выразителен. Фрэнк Миллер работает как японский мастер каллиграфии: когда ты видишь, как движется рука художника, когда на твоих глазах возникает смысл текста, когда ты получаешь удовольствие просто от чистоты и яркости образа. Покадровое чтение «Города грехов» – это опыт невероятного визуального кайфа. Когда на каждой картинке ты можешь тормознуться, к каждой картинке можешь вернуться и с каждой картинки тебе не хочется уходить, потому что она выстроена невероятно эффектно, выразительно и четко.

Это брутальный криминальный роман 40-х или брутальное нуар-кино 40–50-х, превращенное в максимально эстетское и в то же время максимально попсовое высказывание. Это как бы трэш-сюжеты и трэш-герои, которые превращены в произведение искусства. Здесь встречаются изощренность и виртуозность техники, графика, небанальная и очень точная текстовая поддержка, странные диалоги и абсолютно банальный, штампованный, взятый словно из «Криминального чтива» набор героев.

Миллер делает в графическом романе то, что в кино сделал Тарантино: собирает мусор, собирает шлак, заставляет его гореть и искриться. Мне в данном случае интересно именно это.

Очень легко перепутать разные серии комиксов Marvel, к примеру, потому что стилистика у них примерно та же. Но Миллера ты никогда не перепутаешь ни с кем другим, потому что открываешь «Город грехов» и видишь печать личности. Там очень сильная энергетика. Так максимально выразительно, максимально брутально и в то же время дико эстетски не мыслит никто. Смотришь – и просто дуреешь от качества этой работы.

Я эту серию Миллера покупал в Берлине и Праге, когда здесь еще никто не смотрел «Город грехов», потому что его тогда еще никто не снял. И это был мой собственный Фрэнк Миллер, мое собственное внутреннее достояние. И я не хотел ни с кем делиться. Жил с этими книжками, никому их не давал и радовался так же, как когда полностью собрал Тома Уэйтса. Как-то сразу в системе моей культуры появился очень важный кирпичик, и я понял, что без него было хуже. Миллера нужно читать в оригинале, как и любой стоящий роман, потому что те диалоги, парадоксальные, гротескные, которые там есть, такой афористичный, сдержанный, местами жесткий закадровый голос, функции которого выполняют надписи, – он работает. И, если у тебя есть минимальный художественный вкус и склонность к экспериментам, ты поймешь, что это круто.

К Миллеру очень хорошо переходить не из прозы, а из кинематографа, когда у тебя есть опыт хорошего внятного знакомства с классикой криминального кино. Ты читаешь это и понимаешь, что это ее продолжение, но на принципиально другом уровне.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

ЧУП «Лабс Паблисити Груп», УНП 191760213

Но ведь тогда, Максим, вы всей своей уютной тусовочкой сойдёте с линии, потому что такая вот типа-альтернативность линии отдела по культуре и идеологии является единственно возможной формой вашего существования, проще говоря, нет фона из "дожинок" - нет вас.

я и другие произведения из той зеленой книжки прочел, но сейчас не вспомню ни авторов, ни названий, ни сюжетов

как если бы кто-то взял нуар, как брагу, и прогнал его через перегонный куб - и получил напиток, валящий с ног

тут, конечно, больше крепости, чем букета, но всё равно круто - как средненький кальвадос круче лучшего сидра

и "ЧиП", и "ОР", и "ЖН", и "GП" - тоже очень крутые

а нынче он - как Якуб Колас, переживший Янку Купалу

Спасибо за статью и список литературы. Обязательно посмотрю книги, которые не читала.