Оле, дочери Владимира Петровича, 48 лет. В 30 с небольшим ей диагностировали шизофрению – а лечить стали только три года назад. Сейчас она снова выходит из дома, общается с людьми и строит планы. Но еще недавно ее мать категорически запрещала обращаться к врачам, а отец не мог решиться что-то изменить.

«У нее случился стресс на фоне романтической истории – одни люди переживают такое проще, а другие не выдерживают»

– С женой мы познакомились студентами: мне было 17, ей на полгода меньше – из этой юношеской дружбы со временем и появилась наша семья, – рассказывает Владимир Петрович, когда мы располагаемся в одной из комнат «Открытого дома» – центра при Красном Кресте для общения людей с психическими заболеваниями. Оля ждет в соседнем помещении: сотрудники центра говорят, ей это слушать ни к чему.

– Как у многих людей, были у нас свои лады и нелады. Почти всю жизнь я работал на «БелавтоМАЗе», где дослужился до начальника участка, а Тамара трудилась диспетчером в «Минскэнерго».

Жили сносно – как большинство. Но я мечтал о детях, а жена какое-то время была резко против. Сейчас жалею, что не усыновили: я сам из многодетной семьи, у отца тоже было 16 братьев и сестер – а у нас по итогу одна Оля появилась.

Дочка хорошо училась, с красным дипломом окончила энергетический факультет, но поработать успела очень мало. Когда Оле было чуть за 30, у нее случился стресс на фоне романтической истории – назовем это так. Одни люди переживают такое проще, а другие не выдерживают. К моральному состоянию добавилась и физическая травма – ее стукнули. Здесь же сыграли свою роль наследственность и еще с десяток разных причин. И дочка заболела.

В какой-то момент ее поведение изменилось. Она стала неадекватно себя вести: заговаривалась, бредила, не хотела есть, озвучивала какие-то странные фобии. Например, ей внезапно стала очень мешать радиация.

Мы обратились к специалистам, и Оле диагностировали шизофрению. До этого я знал о заболевании только на обывательском уровне, после диагноза даже предпринял попытки поступить в медучилище на фельдшера, чтобы изучить вопрос глубже, но приоритеты были другими: надо было зарабатывать деньги.

Сама дочь отреагировала на свой диагноз очень слабенько – мать внушила ей, что это неизлечимо, и она вроде как смирилась.

Мы положили ее на лечение, а дней через десять я поговорил с врачами, чтобы Олю отпустили домой помыться в ванной. Отпускать ее обратно в больницу жена резко отказалась. Тамара вообще была против врачей: за несколько лет до этого она сама перестала доверять им и считала, что все лекарства – зло, они сделают только хуже.

Так Оля осталась дома без лечения. Не мог же я взять ее за волосы и отвести в больницу – хотя сейчас понимаю, что надо было настаивать. Я, к сожалению, был очень внушаем и слепо верил жене. Наверное, если бы тогда дочка продолжила лечиться, все было бы иначе: люди с такими заболеваниями странами руководят и полноценных детей рожают. Но Тамара была категорически против, и Оле начало становиться хуже.

Владимир Петрович достает стопку старых фотографий и документов, которые принес с собой. Говорит, это его наследство. Показывает на девочку в светлом в центре групповой детской фотографии – это маленькая Оля.

– Я водил на автозавод весь их класс – нельзя было, но мне пошли навстречу. А вот фото Оли перед самой болезнью – ей тут около тридцати. Эту кофточку она сама шила – привез из Ленинграда две швейные машины, ей и теще. А вот это мой отец. Я дочке пример даю: батька семь лет не ходил после войны, как его лежачего привезли, – а потом еще меня с матерью родили.

«Доходило до того, что вместе со “скорой” я вызывал милицию, психиатрическую службу и МЧС, чтобы ломать дверь»

– Тамара была против общения даже со своими родственниками – виделась буквально с двумя людьми, – продолжает Владимир Петрович. – Еще лет за 10 до болезни дочки она очень ограничила свой круг – и Олин тоже. Так что нельзя сказать, что с болезнью она лишилась каких-то друзей – у нее их особо и не было.

По детству я водил Олю и ее подруг на школу единоборств, потом она дружила с кем-то в университете, но сильной потребности в близком круге приятелей у нее не возникало.

Она стала очень мало выходить из дома – это было буквально добровольное затворничество. Смотрит в окно, где птички летают, – на этом все. В центре Минска живем, вокруг столько разных событий – нет, дома ходим по коридору.

Сначала мы хоть раз в неделю выходили гулять втроем, потом стали делать это все реже и реже. Начались несвязные разговоры, галлюцинации, Оля стала очень мнительной. Жаловалась то на сердце, то на аллергию, хотя проверили ее по всем фронтам и никаких проблем не обнаружили.

Часть медицинских книг пришлось просто выбросить: прочитает про какую-то болезнь и сразу говорит, что это про нее. А вот физически она не изменилась – гены у нее хорошие, организм крепкий.

Оля понимала, что болеет, но под влиянием матери ничего не предпринимала. А в 2014-м заболела и сама Тамара. Несколько месяцев она слабела на глазах: никто не знал, что с ней происходит, но вызывать врачей жена строго запрещала.

Когда ей становилось совсем плохо, я вызывал «скорую» – но наша родственница, которая была вхожа в дом, передавала это Томе, и та подговаривала дочку не пускать врачей и меня за порог. Доходило до того, что вместе со «скорой» приезжала милиция, психиатрическая служба и МЧС, чтобы ломать дверь. Но дать «добро» на взлом я так и не решился: все вспоминал, как жена говорила, что, если буду пытаться лечить принудительно, Оля сунет пальцы в розетку.

Так было четыре раза – на последний Оля, которую не успели предупредить о медиках, все же открыла, но было поздно. Мы приехали наутро, а ночью Томы не стало. Оказалось, у нее был рак.

«Папа, это все радиация, давай уедем во Францию»

– Когда Тома умерла, вслед за ней в течение трех месяцев ушли сестра и шурин, с которыми я очень дружил. С женой у нас были свои разводы и своды, но другой семьи я не создал, о чем очень жалею. Поэтому тогда мы остались с Олей один на один.

Раньше за ней в основном следила жена – я тоже участвовал, конечно, но реже. А тут все пришлось взять на свои плечи. Помогать ей себя обслуживать для меня работа нетрудная – это я делаю с любовью. Физически тяжело не было – тяжело оказалось морально. Оля малоразговорчивая, но это терпимо, и все-таки как абсолютно здоровый человек вела себя крайне редко.

Я долго не мог решиться начать ее лечить – Тамары уже не было, но я все еще был под ее сильным влиянием. Иногда ездил на Бехтерева получать таблетки, которые Оля то пила, то не пила, несколько раз вызывал врача.

Но дочь категорически отказывалась лечиться: а она же дееспособная, если не хочет человек – насильно ведь его в больницу не положишь. Не было сил с ней бороться – не хочет, так что же я буду делать? Может, еще больший стресс вызову. Она все говорила: «Папа, это радиация, давай уедем во Францию». Там она была до болезни и работала в библиотеке, вот и запомнила хорошо.

Лечить Олю я стал только в 2016-м. Однажды она стала ходить по дому с расставленными руками, ложиться на стол и сползать по нему вниз – тогда я позвонил родственникам, решился вызвать врача и начать что-то делать. Сейчас понимаю, что это было неправильно. Действовать нужно было раньше, потому что в таких болезнях своевременное лечение – самое важное.

«Через полтора года после начала лечения она впервые сознательно захотела выйти в люди»

Мы лечились четыре раза: три раза принудительно и только один добровольно, по ее воле. Сама Оля захотела лечь в больницу только в позапрошлом году, когда начала жаловаться на головную боль, – тогда ее госпитализировали, и я считаю это своим достижением.

В палате она оказалась с двумя сидевшими, которые постоянно требовали от остальных денег и конфет. Оля тогда спала в коридоре и говорила мне, что соседки просто храпят. Потом, правда, мне объяснили, в чем проблема: я с теми женщинами поговорил, а дочке постарался объяснить, что люди бывают разные – это тебе не на птичек за окном дома смотреть. Их выписали, но Оля так в палату и не вернулась – продолжила спать в коридоре.

Да, этот опыт был неприятным, но лечиться мы продолжили: ежемесячно стали ходить на уколы и начали замечать улучшения. А через полтора года после начала лечения она впервые сознательно захотела выйти в люди. Это был декабрь 2017-го, и мы вместе пошли на презентацию книги в «Пресс-клубе»: она красиво оделась, взяла розочку и подарила ее автору.

Сейчас редкий день, чтобы мы сидели дома: ходим на мероприятия, конференции и танцы – ее даже кавалеры приглашали, я видел. Я это делаю для того, чтобы она людей видела и с ними общалась. Мы стали больше готовить, убираться, вчера вот были в парикмахерской – ходим в «Город красоты».

Меньше года назад мы стали ходить в центр «Открытый дом» при Красном Кресте. Тут ей хорошо: светло, спокойно, и вокруг такие же, как она. Перед новым годом Оля сказала, что для нее это лучшее место за 2018-й. Тут она возвращается к людям.

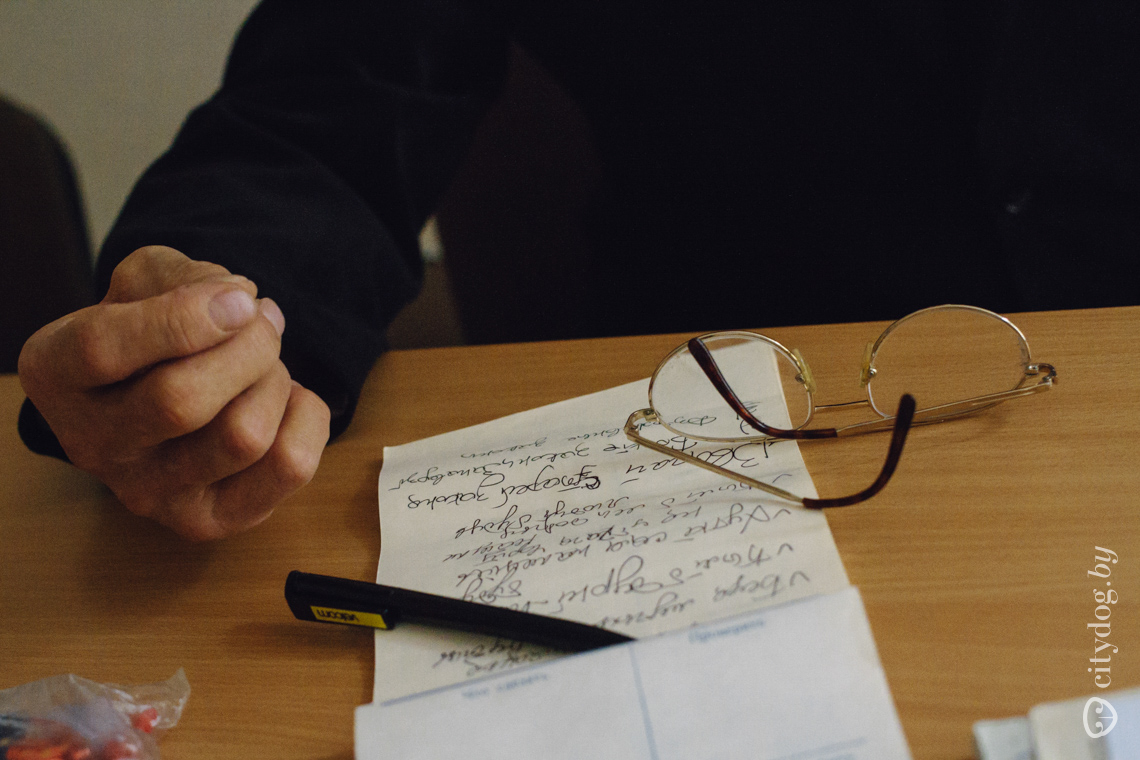

Сейчас мы с Олей разговариваем о работе, но пока у нее мечта – съездить к родне, которая нас принимает. Дочка все еще очень мнительна, но у нас составлен план реабилитации – как медицинской, так и социальной. Я ей там памятку написал: вот, «самое лучшее время – это сегодня».

10 октября ежегодно отмечается Всемирный день психического здоровья. Шизофренией в Беларуси, как и по всему миру, страдает около 1% населения.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: CityDog.by.